やっほーみなさん、おついちご。

章藤いちごです。

先日、Twitterで「インターネット老人会」がトレンドに入ってましたね。

2日間くらい連続でトレンド入りしてて、相当盛り上がったなーって思ってました。

あれ、なんでトレンドに入ったかっていうと、「古のインターネット時代を知っているか」みたいなクイズが登場したんですよね。

ちなみに、私もクイズをやってみました。

しっかり「老人級」で草

たまーにこういうクイズが出てくるんですが、そのたびに懐かしいなって思うので、今日は懐かしいネット文化を振り返ってみようと思います。

まだスマホとかが登場する前の、2008~2010年あたりのお話だと思って聞いてくださると嬉しいです。

今回トレンドに上がっていた話題とはちょっとズレるんだけど、同年代の人、一緒に懐かしもうな。

イラストはPixivではなく、個人サイトで公開していた

私もオタクですからね。

二次創作とかやってたんですよ。というか、今もやってるんですよ。

今、個人で制作したイラストや小説を発表する場って、TwitterとかのSNSだったり、Pixivとかの専用ソーシャルサービスが一般的じゃないですか。

2008年頃はそうじゃなくて、個人で制作したサイトだったんです。

ここからは、個人サイトを語るうえで欠かせない話題をいくつかご紹介していきます。

直リン絶対やっちゃダメ!…「直リン」ってなに?

直リンっていうのは、「直リンク」のこと。

インターネット上の画像にも、ひとつひとつアドレスがありましてね。

一応、具体的な調べ方は伏せておきますけども。

たとえば、自分のサイトに、ネット上の画像を貼りたいと思ったときに、その画像のアドレスをコピペして表示させちゃいけないってことです。

画像を自分のパソコンに保存して、それから自分のサイトにアップロードっていうことです。

どうして直リンをやっちゃダメなのかというと、サイト主のサーバーに負担がかかるから。

他のサイトの画像を自分のサイトに貼りたい場合は、絶対に直リンせず、画像を保存してからサイトにアップしようね!

あと、他人のサイトの画像は無断で転載しちゃダメだよ。

当時は「直リン絶対やっちゃダメ!」っていうサイトがあったんですが、今は見られなくなっているみたいですね。

サイトバナー文化は直リン時代の代表

今ではめったに見かけなくなりましたが、15年くらい前の個人サイトには、それぞれサイトバナーがありました。

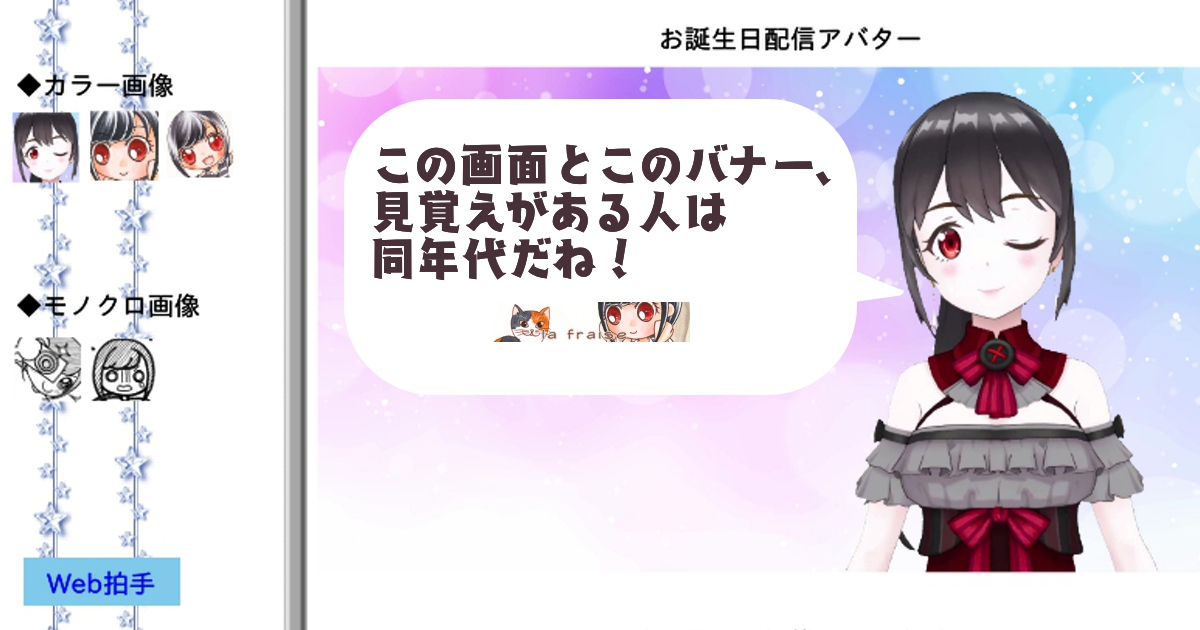

説明のために、私も今回、十ン年ぶりにサイトバナーを作りました。

「ちっちゃ!」って思ったでしょ?原寸大です。

サイズは200ピクセル×40ピクセル。

個人サイトでは、このバナーがサイトの顔みたいなものだったんですよね。

それと、どの個人サイトにも、他サイトへのリンクページっていうのがあって。

おすすめのサイトを紹介したり、友人のサイトを紹介したり。

バナーにサイトへのリンクを貼って、バナーをクリックすればそのサイトに飛べるようになっていました。

ここで、さっきお話した直リンが関係してくるんですよね。

たとえば、私のサイトを気に入ってくれた人が100人いたとして、その100人がそれぞれのサイトに、私のバナーを貼ってくれたとしましょう。

ここで、100人全員がバナーの直リンをしていたら、サーバーがすごく重くなってしまうんです。

なので、バナーの直リンは、サイトを運営している人にとってはご法度でした。

当時はどのサイトにも、「当サイトの画像を直リンしないでください」みたいな注意書きがあったなあ…。

当時のイラストサイトは、<frame>タグで作るフレームページが主流

個人サイトといっても、レイアウトが今とは全然違っていました。

今はどのホームページ作成サービスでも、レイアウトやテーマを選べば、簡単にサイトを作ることができますね。

そのどれもが、ブログ形式であったり、ビジュアル面が練りこまれていたりと、おしゃれなデザインです。

2008年頃もおしゃれなサイトはたくさんありましたが、特に主流だったスタイルがありました。

それが、<frame>タグを使った、サイドバーつきのフレームページだったんです。

今は<frame>タグは廃止されているそうなんですが、お絵描きソフトを使って、当時のフレームページを再現してみました。

それがこちら。

詳しくは、「フレームページ」で検索してもらうといちばんわかりやすいと思います。

左側のサイドバーから、見たいイラストや漫画を選んでクリックすると、右側のページにそのイラストの全体図が映し出されるというもの。

左側のページは、「◆作品名」「◆カップリング名」という感じでジャンルごとに分けられていて、イラストの一部をアイコン化したものをリンクボタンにしているところも多かったです。

というか、私が運営していたサイトもそのスタイルでした。

ちなみに、私が中2の頃から運営してたサイトはもう見られなくなってるよ。探さないでね!

壁紙やアイコン、アクセスカウンターなどは素材サイトのお世話になっていた

先ほどの画像を見ると、左側のページに壁紙が表示されてると思います。

「魔女の魔法店」さんという素材サイトさんからお借りいたしました。

こちらのサイトは、私が同人サイトを作っていたときにお世話になっておりまして、当時からものすっごい世界観が好きなんですよ…。

今でもたまに訪問させてもらってます。

壁紙以外にも、サイトの訪問数を表す「アクセスカウンター」や、現代の「いいね」にあたる「Web拍手」に使う画像なども、いろんなサイトさんからお借りしたもんです。

「ホームページ 素材 フリー 幻想的」で検索してました。

今はなき「ネチケット」という言葉

私がネットを触るようになった2006年頃は、「ネチケット」という言葉がよく使われていました。

これは、「ネット」+「エチケット」を合わせた造語で、今でいう「ネットマナー」にあたります。

ネチケットについて詳しく解説するサイトも多く、たしか学校でも習ったような気がするんですよね。

・本名、住所、電話番号など、個人を特定できることをネットに公開しない

・故意に人を傷つけることを書き込まない

・故意ではないとしても、本当に書き込んでいい内容なのかもう一度確認する

・「同い年、同性だよ」と言われても、安易に信用しない

こんな感じだったような気がします。

今でも、ネットを使う上では常識といわれる内容ですね。

「ネチケット」という語感はけっこう気に入っていたんですが、いつの間にか「ネットマナー」という言葉に置き換わっていました。

もしかしたら今後、「ネットマナー」というのも使われなくなっていって、そのうち新しい言葉に置き換わるのかもしれないですね。

結論。当時のネット文化が大好きだ!

ここまでいろいろ書いてきましたが、書いてる私がいちばん懐かしくなりました。

当時中学生で、オタクになりたての頃だったので、いろいろと思い出して「あああああ…」となっています。

黒歴史…と言いたいところですが、あの頃の自分がいたからこそ、今の自分があるわけですからね。

キリバンのこととか、裏ページにつながるリンクのこととか、書きたいことはいろいろまだあるんですが、長くなってしまうので今回はこれで。

また別の機会に、こういうインターネット老人会について書く機会があればいいなーと思います。

ほんじゃ、おついちご。